この本が届いたのは、奇しくも六月二十三日。沖縄戦が終了した「沖縄慰霊の日」だった。一気に読み通した。

私自身も一兵卒として、沖縄にアメリカ軍が上陸するわずか四カ月前まで壕を掘っていた。

昭和十九年十二月二十七日、私の部隊はフィリピン・レイテ島の戦闘に参加すべく那覇港を出発したが、乗っていた船が台湾沖で撃沈された。幸運にも命だけはたすかったが、台湾で足止めされることになった。

日本軍は沖縄へ逆上陸するため、沖縄出身の兵士を集めて「雷神部隊」を編成し、台湾東部の花蓮や宜蘭で待機させたが、上陸用の艦船が手配できず、そのまま終戦を迎えた。

二十一年末、復員して沖縄へ帰ったが、生まれ育った故郷は見る影もなくなっていた。緑したたる森や丘は焼かれ、破壊し尽くされて、自分が立っている場所がどこなのかさえ分からないありさまだった。教会は影も形もなく、跡地は米軍の物資集積所になり、戦後十年、足を踏み入れることさえできなかった。

父(康貞・那覇分教会二代会長)を捜し出すのに五日かかった。発見したのは、那覇から北東へ四〇キロほど離れた石川市(現在のうるま市石川)のテント小屋だった。母・春江の死は、その一週間後に知らされた。

那覇分教会の部内教会は沖縄本島に八カ所あったが、建物が残ったのは、北部にあった国頭分教会だけ。その国頭分教会も、照屋正永会長は栄養失調で出直していた。ほかの教会はことごとく焼失し、四待、南風原の両分教会は家族全員が死亡。首里分教会は、上地安昌会長と二人の娘さんが戦死。長嶺栄得・島尻分教会長は八十歳の高齢で家族や信者をことごとく失い、生きる望みを失っていた。

沖縄戦が始まるまで、那覇分教会と部内教会合わせて十カ所の教会事務を取り仕切り、教区主事まで務めた上地先生を失ったことは、父にとって大きな痛手であった。那覇から首里へ続く坂道を、自転車で毎日往復されていた上地先生の大きな足を、いまでも覚えている。

那覇分教会の役員は、比嘉和輝先生を除き、ほとんど戦死された。上地先生も私の母も、どこで亡くなったか知れず、遺体も見つからない。父は皆の戦死の日を六月十四日と決めて年祭を勤めてきた。その父も四十一年六月十四日に出直した。

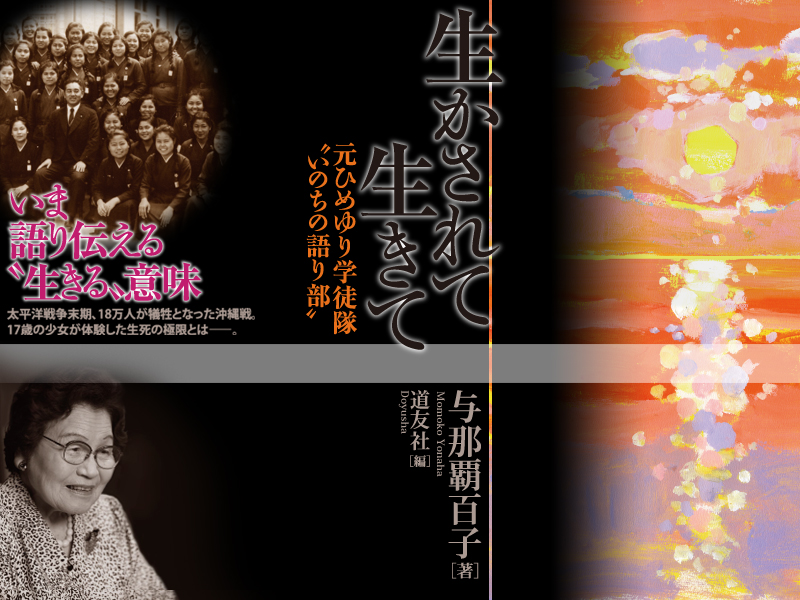

二十三年、知人の世話取りで私は結婚した。妻・芳子は、ひめゆり学徒隊と同じ沖縄第一高等女学校の卒業生だった。十九年八月、妹や弟を連れて熊本へ疎開したおかげで生き延びたが、よほどのことがない限り、ひめゆりの塔には足を運ばなかった。私が「薄情ではないか」と言うと、「死んでしまった同期生たちのことを思うと、生きているのが申し訳ない」と話した。

本文にもあるように、人間の生死は紙一重だ。妻とその家族は熊本へ疎開する際、大型輸送船「対馬丸」に乗り遅れ、小さい船に乗せられた。そのときは残念がったようだが、対馬丸は米軍潜水艦の魚雷で沈没し、一千四百八十四人(うち学童七百五十八人)の犠牲者が出た。著者の家族も同時期に熊本へ疎開していたというから、妻と同じ船に乗っていたかもしれない。

二十三年の末、那覇の郊外へ教会を移転してから、少しずつ生き残った信者さんが訪ねてくるようになった。父は妻や長男を失った寂しさを振り払い、「いまから本当のお道が始まるのだ。おつとめがまともに勤められない世界は大掃除されるのだ」と張りきっていて、その姿に私は舌を巻いた。

生き残った教友は、風雨をしのぐだけのテント小屋やバラック小屋に身を寄せ合って、なんとか生きているという状態だったが、なぜか心は解放感と新しい希望に満ちていた。信仰のおかげだろう。

戦後、最初のおぢば帰りができたのは二十七年五月。本書の著者、与那覇百子さん(当時は旧姓・上地)を含めた四人が修養科に入ったのだ。

当時、アメリカ占領下にあった沖縄では、おぢば帰りをするのも困難だった。二十四年から軍政府へ陳述書を提出し、パスポートの申請などを試みたが、「沖縄復興に役立つこと以外を目的とする渡航は時期にあらず」と拒否され続け、ようやく渡航許可が下りたのは二十七年初頭だった。

同じ年の九月、父や私たち夫婦と二人の子供、中頭、場天の会長を合わせた七人で十年ぶりにおぢばへ帰った。戦前と変わらぬおぢばの姿に全員が感泣した。

沖縄からの戦後初の修養科生が〝いのちの語り部〟となり、ひめゆり学徒隊長の西平英夫・沖縄師範学校教授が教会子女の婿だったことに、奇しき縁を感じる。

そしていま、東日本大震災の影響で多くの人が苦しんでいる日本が復興へ向かううえで、出るべくして出た本だという思いを強くする。

だからこそ私は、復興から新生の道が拓けることを期待する思いで、この本を勧めたい。